≡

Caderno \ Claire Fontaine

Portanto, em vez de acrescentar um

filme aos milhares de filmes que já andam por aí, prefiro deixar aqui clara a

razão para não o fazer. Resume-se a substituir as aventuras fúteis contadas

pelo cinema por um sujeito importante: eu próprio.

Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, 1956

A minha auto-imolação foi um

fogo-de-artifício sombrio e humedecido. Não foi certamente moderna, no entanto

reconheci-a em outros; depois da guerra tinha-a reconhecido em cerca de uma

dúzia de honrados homens activos.

Francis Scott Fitzgerald, The crack-up, 1931

Vivo apenas de aqui até ali, dentro

de um pequeno mundo em cuja inflexão perco a minha inútil cabeça.

Franz Kafka, Diário, 1911

Não vamos

mostrar-vos a morte do autor outra vez. Não, não outra vez! Não, não iremos

dizer nada sobre o assunto, nem sequer falar a favor do esforço terapêutico,

nem sobre a possibilidade da massagem cardíaca ou da eutanásia. Vamos abordar a

questão a partir de uma perspectiva totalmente diferente, a do processo de

subjectivação e das suas relações com o poder. O problema presente não é tanto

o de saber se o paradigma do DJ pode

ser estendido à situação de todos os criadores contemporâneos, ou se qualquer

espectador/leitor, por meio do seu zapping

e da sua atenção curta, é comparável a qualquer artista celebrado. A crise, que

deve ser mencionada, é mais vasta e sem dúvida mais antiga; alcançou o seu

apogeu no vigésimo século mas as suas convulsões ainda nos perturbam. Falamos

da crise das singularidades.

Foucault

explicou-o bem: o poder produz mais do que reprime, e os seus produtos mais

importantes são as subjectividades. Os nossos corpos são cruzados por relações

de poder e os nossos devires são orientados pelos meios através dos quais nos

opomos a este poder ou nos colamos ao seu fluxo.

A construção de

si próprio sempre foi uma tarefa colectiva, uma questão de interferência e

resistência, da distribuição de competências e da divisão de tarefas. Marcas de

inferioridade, sexualidade, raça e classe estão inscritas no ‘ser’ por uma

série de intervenções por parte dos pólos retransmissores de poder, que agem em

profundidade e deixam traços permanentes. Negro, Francês, heterossexual,

atraente, pós-graduação, acima de linha de pobreza... Todos estes parâmetros e

outros, que podemos facilmente assumir, resultam de uma negociação social para

a qual não fomos convidados. A despossessão que sentimos em relação à nossa

identidade presumida é a mesma que sentimos face à história, agora que já não

sabemos como conseguir participar nela. Sem dúvida que este sentimento de

indigência se intensifica devido ao facto de que sabemos, como escreve Agamben em

A Comunidade que vem, que a ficção

hipócrita de uma singularidade insubstituível do ser serve na nossa cultura

apenas para garantir a sua representatividade universal.

Quer se fale de

“singularidades quaisquer” ou de homens sem qualidades, é quase desnecessário

enumerar todos os que diagnosticaram um empobrecimento da subjectividade

ocidental na literatura, na sociologia, na filosofia, na psicologia, etc. De

Joyce a Pessoa, de Basaglia a Lang, de Musil a Michaux, de Valery a Duchamp e

de Walser a Agamben passando por Benjamin. É evidente que a sutura que a

democracia deveria ter exercido nessas vidas mutiladas pela história recente

produziu uma até agora desconhecida infecção. Os feridos pela modernidade, mais

do que ver as suas chagas cicatrizar recuperando a sua habilidade de trabalhar,

descobriram todo o tipo de transtornos de identidade, e viram tanto os seus

corpos como as suas mentes marcadas pela fenda aberta. Quanto mais se

multiplicava e reproduzia o “eu” em todos os produtos culturais, menos se podia

encontrar a consistência de si próprio na vida real. Nos últimos 50 anos, o

poder democrático, operando sob a promessa de uma igualdade geral, produziu

equivalência entre aqueles que estavam previamente separados por tudo (classe,

raça, cultura, idade, etc.). Este processo não partiu de uma ética partilhada,

que teria produzido igualdade ou conflito total, mas de um universalismo de

centro-comercial. Desde o início que este universalismo foi concebido como uma

mentira breve, desenhado para nos distrair do facto que o desenvolvimento do capital

iria degradar tão profundamente a sociedade civil, criando abismos de

desigualdade tão grandes, que nenhuma tendência política poderia emergir deste

desastre com dignidade, muito menos propondo uma solução possível.

As revoltas dos

anos 70, em particular as que tiveram lugar em Itália em 1977, trouxeram ao de

cima tanta roupa suja que nenhuma família política ou biológica a conseguiu

lavar totalmente: o colonialismo, cuja herança racista estava de óptima saúde;

o sexismo, apenas mais forte desde 68; os “espaços livres” das células

extraparlamentares que se tinham tornado fontes de micro-fascismos, a

“emancipação” através do trabalho que era a versão pós-moderna de uma

escravatura familiar, etc.

O que triunfou

foi o sentimento de termos sido enganados, e de ter recebido, numa Europa rural

e subdesenvolvida, um kit fora de

validade do american way of life dos

anos cinquenta, enquanto nos Estados Unidos as pessoas cuspiam no consumismo e

lutavam por trazer a guerra do Vietname para casa. Estes movimentos foram

únicos, no sentido em que não cabiam nas categorias sociológicas normalmente

empregadas para mistificar insurreições. Em Itália falou-se de um

"irracionalismo difuso", porque os jovens recusavam trabalhar e rejeitavam

a emergente pequeno-burguesia global, não acreditando nem no que a sociedade

dizia deles nem no futuro que lhes era oferecido.

Que estes anos

de fertilidade criativa inédita, tanto em termos de formas de vida como de

produção cultural, tenham passado para os livros de história como os "anos

de chumbo" diz-nos muito sobre o que devemos esquecer. O movimento

feminista lançou esta transformação, que dissolveu todos os grupos que

centralizavam as energias desde 68. "Não seremos mães, esposas ou filhas:

destruamos a família!" era o grito ouvido nas ruas. As pessoas exigiam

direitos ao estado mas afirmavam uma estranheza em relação ao estado do mundo,

uma afirmação que se fazia escutar: ninguém queria ser incluído ou descriminado

num novo paradigma. Estes movimentos eram manifestações da greve humana.

Pierre Cabanne: a sua melhor obra

foi o uso que deu ao seu tempo.

Marcel Duchamp: é verdade.

Marcel Duchamp, Conversations

avec Pierre Cabanne, 1966

Como estás?

Bem, há imenso tempo! Desde o

Frieze…

Uau! Vais a Basel?

Sim! Vemo-nos em Basel!

Diálogo entre duas pessoas não identificadas, ouvido na

inauguração do pavilhão Escocês na Bienal de Veneza de 2005

Na arte os

sintomas manifestaram-se desde logo de forma violenta. O Dadaísmo, o urinol de

Duchamp e os outros ready-made, a

arte Pop, o détournement, algumas

apresentações de arte conceptual, apenas para citar os mais óbvios: todos estes

são oscilações luminosas da clássica posição soberana do artista.

Mas não vamos

desenhar uma genealogia da transformação no domínio da produção de objectos: o

que aqui nos interessa é o que aconteceu no domínio da produção de artistas.

Sem dúvida, o modo como os mais brilhantes entre eles se colaram ao fluxo de um

capital ainda fordista através do princípio dos “múltiplos” – onde começaram a

desmaterializar a produção e a exibição – diz algo acerca da nova relação que

ainda hoje nos liga aos objectos, inclusivamente aos objectos artísticos. Mas

estas ondas iniciais de transformação na relação entre os artistas e a sua

prática davam a impressão de serem inócuas (para os museus, galerias e coleccionistas

tratava-se apenas de encontrar novos critérios para a comercialização) ou

gentilmente dissonantes (para os críticos tratava-se apenas de provar que

existia valor para lá da provocação). Na verdade, estas perturbações prepararam

o terreno para vastas mudanças. Não nos referiremos à reprodutibilidade

mecânica da obra de arte mas à reprodutibilidade dos artistas na época das

“singularidades quaisquer”. Numa era que foi qualificada enquanto pós-fordista,

onde o on-demand substituiu o stock, os únicos bens ainda produzidos

numa linha de montagem – a de um sistema educativo – sem que se saiba para quem

nem por porquê, são os trabalhadores, incluindo os artistas.

A extensão do

mercado de arte, sobre a qual já existe uma literatura considerável, tem como

particularidade o facto de ter gerado uma massa de gente,

produtores/consumidores, que se movem de vernissage

em vernissage, de residência em

residência, de feira de arte em bienal. Esta massa compra mais ou menos as

mesmas roupas, conhece as mesmas referências musicais, visuais e

cinematográficas, e concebe as suas produções dentro do enquadramento do

mercado com o qual se familiarizou através das escolas de arte e das revistas.

Não é uma questão de moralizar os gostos, as atitudes e as aspirações dos que

são chamados “artistas”. É uma questão de perceber as consequências desse tipo

de mercado nas subjectividades daqueles que o mantêm vivo.

É óbvio que a

crescente circulação de obras, de imagens de obras, e dos seus autores, acabou

por criar uma base de dados de informação visual e teórica, bem como livros de

endereços mais ou menos uniformizados, preservando simultaneamente as mesmas

descriminações e desigualdades que caracterizam o resto da sociedade,

sintonizadas com o protocolo de todos os processos de democratização. O tecido

auto-reprodutor chamado “mundo das artes” alcançou um estado onde interrogar o

termo “criatividade” já não faz muito sentido. Nada de “novo”, no sentido mais

ingénuo da palavra, pode vir à luz neste espaço. As “singularidades quaisquer”

que conhecem o juízo e gosto do público e são sujeitas a processos análogos na

estimulação da sua criatividade, dentro de um contexto e segundo normas

rígidas, produzem obras igualmente genéricas. E se a novidade da obra já não é

sequer necessária para o mercado ou para os consumidores, esta massiva criação

de uniformidade irá apesar de tudo gerar uma disfunção genuína no espaço social

que rodeia a arte contemporânea.

A razão pela

qual insistimos neste ponto não está relacionada com a superstição de que o

trabalho artístico, ao contrário de outros tipos de trabalho, deve surgir de

uma ligação profunda e directa com a singularidade do autor. É evidente que se levássemos

a cabo o sonho de Foucault e, durante um ano ou mais, identificássemos as

produções apenas pelos seus títulos, omitindo os nomes dos autores, ninguém

conseguiria reconhecer a paternidade de uma determinada obra. Este debate

deveria ter sido encerrado por Fluxus

e muitos outros, já que dada a relativa transparência dos protocolos produtivos

adoptados pelo artista e a acessibilidade dos meios técnicos empregados, um

número considerável de pessoas acaba por, sem o saber, estar a fazer a “mesma

coisa” em residências situadas a milhares de quilómetros. O contrário é que seria

espantoso. Quando, numa noite, depois de beber vinho e de jantar, descobres que

estiveste a falar com um artista internacionalmente famoso que pensavas ser um condutor

de camiões, não podes deixar de comparar esta impressão com aquela produzida

duas semanas antes por um jovem brilhante, extremamente culto, antes de, no

entanto, de visitares o seu site e ver aquilo que ele chamava o seu trabalho

artístico.

Os dois

problemas, sendo distintos (o da eterna discordância entre as qualidades dos

seres humanos e as qualidades das suas obras e o da crise na qualidade singular

das produções artísticas) têm uma base comum: o espaço social que os alberga, a

ética dos que o povoam, o valor de uso da vida vivida dentro dele. Ou, por

outras palavras, a possibilidade de viver em relações sociais compatíveis com a

produção artística. O problema aqui levantado, que pode parecer

escandalosamente elitista, diz na verdade algo sobre as políticas aplicadas à

criação artística e a sua relação com a política em geral. O único modo de

ajudar a criação é proteger aqueles que não criam nada e que nem sequer se

interessam por arte. Se uma relação social extraída à miséria capitalista não é

necessariamente uma obra de arte em si própria, é necessariamente a única

condição possível para que a obra de arte possa ocorrer. Os artistas

contemporâneos têm as mesmas necessidades de todos os outros: viver uma vida

interessante onde os encontros, o quotidiano e a subsistência se relacionem de

uma forma que tenha sentido. Não necessitam de ser apoiados pelas mesmas

multinacionais que arruínam a sua vida, não necessitam de fazer residências por

todo o mundo, onde ninguém gosta deles e onde não têm nada para fazer com os

seus dias senão fazer turismo. Tudo o que necessitam é um mundo liberto das

relações sociais e dos objectos gerados pelo capital.

Niquez en haut debit

(Fode

em banda larga)

Détournement do slogan publicitário da Bouyges Telecom, Communiquez en haut debit (comunica em banda

larga). Metro Chatelet, Novembro de 2005

…o que não se pode comercializar está destinado a desaparecer.

Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, 2001

“Rirkrit

Tiravanija organiza um jantar em casa de um coleccionador e deixa-lhe o

material necessário para preparar uma sopa tailandesa. Philippe Parreno convida

pessoas a praticar os seus hobbies

preferidos no primeiro de Maio, mas numa linha de montagem industrial. Vanessa

Beecroft veste vinte mulheres de modo similar e dá-lhes uma peruca vermelha;

mulheres que apenas podem ser vista pelo buraco da fechadura. Maurizio

Cattelan...” Toda a gente terá reconhecido nesta lista interrompida o início da

Estética Relacional de Nicolas

Bourriaud. A intenção do autor é apresentar as práticas “revolucionárias” de

uns quantos artistas que nos deveriam ajudar a contrariar a estandardização

comportamental através da criação de “utopias de proximidade”. Não julgaremos

aqui a pertinência dos exemplos escolhidos para desenvolver a sua tese, que

começa precisamente por um reconhecimento partilhado da homogeneização das

nossas condições de vida. O livro não envelheceu bem; tanto a história como os

críticos mostraram até que ponto este sonho era ingénuo. Acima de tudo, a

experiência demonstrou aos visitantes/actores que estas pequenas utopias

acumulam uma tal quantidade de desvantagens que acabam por se tornar grotescas.

Para além de repetirem os falhanços já encontrados no teatro participativo –

que pelo menos se desenvolveu nos anos 70, num clima de excesso e generosidade

social inimaginável hoje – estas práticas são levadas a cabo com a arrogância

da obra de arte imaterial e efémera, reclamando o princípio obsoleto e suspeito

da “criação de situações”. Se o sonho infantil das vanguardas era transformar a

totalidade da vida numa obra de arte, eles transformaram apenas momentos

separados das nossas vidas no recreio de diversos artistas. Para utilizar outra

metáfora, se, por exemplo levamos a sério a leitura tradicional do modernismo,

que afirmava que a abstracção na pintura era um regresso à primazia do apoio,

no caso destes artistas é como se nos tivesse a ser pedido que fabricássemos

molduras e telas com um manual de instruções do IKEA.

A estética

relacional expõe as condições mais básicas da produção de criatividade:

sociabilidade, convivialidade à volta de refeição ou de uma bebida. Mas dado

que as singularidades dos autores estão empobrecidas, estas circunstâncias já

não se apresentam na distância aurática

das autobiografias dos grandes. Não passam de meros objectos, mobília,

totalmente prosaica, que tem ser usada. Caso ainda não se acreditem, lembrem-se,

entre outras coisas, de uma obra de Tiravanija em que expôs o carro que o

conduziu do aeroporto para o local da exposição. Um carro tocado, “miraculado”

pelo contacto com o artista, mas infelizmente um carro antigo, um ready-made justificado pela mera

história do seu valor de uso, que é exactamente o oposto do conceito de ready-made! (Como se o suporte para garrafas

ou as caixas Brillo fossem obras de arte por terem sido usados por artistas!).

As obras da

estética relacional, que têm em comum o facto de fazerem um uso inadequado do

espaço da galeria ou do museu, acabam estranhamente por produzir uma surpreendente

impressão de familiaridade. (Este não é o lugar para avaliar, de acordo com um

critério platónico, a qualidade destas obras como simulacros da vida ou da

libertação controlada da vida, num meio semifechado. A arte foi sempre mais

experimental do que representativa e, por isso, sempre necessitou de um

laboratório, de um meio separado em que esta experimentação pudesse ser desenvolvida,

visando contaminar – ou não – o mundo exterior). A familiaridade, que nos

agarra, é exactamente a mesma que experienciamos no que diz respeito ao capital

e às suas operações do dia-a-dia. Entre as zonas consagradas à experiência

relacional da arte e a livraria do museu, ou o jantar após a inauguração, não

existe nenhuma diferença substancial; os afectos e preceitos que emergem são,

em suma, similares aos das lojas e espaços comerciais.

É verdade que nos

poderíamos perguntar se o público que viu o urinol de Duchamp pela primeira vez

não terá reagido da mesma maneira. Afinal de contas, que objecto era mais

familiar ou mais trivial? Mas a operação do ready-made

duchampiano não tinha a intenção de ser desconcertante naquilo que permitia

ver; mas na posição em que colocava o espectador, que era o oposto de qualquer

incentivo à interactividade. Expor objectos dos quais se subtraiu

definitivamente o valor de uso, de tal maneira que lhes pode ser atribuído um

valor de exposição, diz-nos que o valor de uso é um conceito que diz respeito à

vida e não à arte (a piada da Mona Lisa e da tábua de engomar é outra prova

disso)...

Hoje, o lugar

do artista acometido pela indecência já não é o objecto que ele

descontextualiza, nem as instalações que fabrica com elementos banais. É o

gesto de querer produzir uma obra “original”, que transforma os autores em

múltiplos de “singularidades quaisquer”. Mas não são somente os artistas

“relacionais” pobres que pretendemos visar. Sob as circunstâncias de produção

da subjectividade artística que acabámos de descrever, somos todos artistas ready-made e a nossa única esperança é

compreender isto o mais rapidamente possível. Somos todos tão absurdos e

deslocados como um objecto vulgar, privado do seu uso e decretado objecto

artístico: quaisquer que sejam as singularidades, supostamente artísticas. Nas

presentes condições, como qualquer outro proletariado, estamos expropriados do

uso da vida, porque, na maior parte das vezes, o único uso significativo

historicamente que podemos fazer disto resume-se ao nosso trabalho artístico.

O trabalho,

contudo, é somente uma parte da vida e está longe de ser a mais importante.

Dez anos de trabalho para pagar um

carro novo e levaram dois meses de prisão por terem-no incendiado.

Pierre, 48

anos, pintor da construção civil, ao jornal Libération,

7 de Novembro de 2005

O conceito de

Jacques Rancière de um regime estético das artes clarifica, para nós, a

legitimidade filosófica de hoje se exibir tudo e a impossibilidade de aplicar

argumentos éticos contra tal. Sob o regime estético, “tudo é igual, e

igualmente representável”, as hierarquias e proibições que tiveram origem no

velho mundo das representações estão arruinadas para sempre. A nossa

experiência diária e a sua transcrição artística são da ordem da “conexão

paratáxica de pequenas percepções”; a promiscuidade de tudo e de qualquer coisa

aparece claramente na sintaxe da literatura, em que “a liberdade absoluta da

arte se identifica com a absoluta passividade da matéria sensual”. Num texto

intitulado “Se o irrepresentável existe”, Rancière coloca Antelme e Flaubert

lado a lado:

Fui urinar – podemos ler em A espécie humana de

Antelme – Ainda era noite. Ao meu lado,

outros urinavam também; não nos falávamos. Atrás do mictório ficava a fossa das

latrinas com um pequeno muro em que os outros sujeitos estavam sentados, as

calças arriadas. Um pequeno telhado recobria a fossa, mas não o mictório. Atrás

de nós, barulhos de botinas, de tosse, eram outros que chegavam. As latrinas

nunca ficavam desertas. A essa hora um vapor flutuava sobre o mictório… A noite

de Buchenwald era calma. O campo era uma imensa máquina adormecida. De tempos a

tempos, projectores iluminavam-se nas torres de vigilância. O olho das SS

abria-se e fechava-se. Nos bosques que cercavam o campo, as patrulhas faziam

ronda. Seus cães não latiam. As sentinelas eram tranquilas”.

Voltou a sentar-se e retomou a

costura, umas meias brancas que estava cerzindo - lemos em Madame Bovary -

trabalhava com a cabeça baixa; não falava. Charles também não. O ar, passando

por baixo da porta, empurrava um pouco de poeira sobre as lajotas; ele olhava a

poeira se arrastar e ouvia apenas o batimento interior da sua cabeça, com o

cacarejar longínquo de uma galinha que punha ovo no quintal.

Mesmo que a

justaposição destes dois extractos seja orquestrada de forma a interpelar o

leitor, e mesmo que a análise crítica e semiótica deste agrupamento pudesse

levar um livro inteiro, tomá-lo-emos como um efeito da sintaxe paratáxica entre

outros, ainda que particularmente significativo. A nossa intenção é sustentar a

hipótese que Rancière rejeita abertamente na sua argumentação. Segundo ele,

devemos interpretar o gesto de Antelme como alguém que no meio da catástrofe

usa a sintaxe flaubertiana como acto de resistência e re-humanização da sua

experiência limite. O silêncio das pessoas descritas nestes dois excertos e a

relação entre a sua resignada ausência de palavras e os objectos circundantes

hostis levanta outra questão: a da continuidade entre os afectos nos campos de

concentração e os da vida quotidiana em tempos de "paz", e até com os

da "paz" que precedeu a existência dos campos. Situada na intimidade

forçada entre os seres humanos e todos os tipos de objectos vulgares e odiosos,

que constituem a vida quotidiana da maioria no capitalismo desenvolvido, esta

continuidade produziu efeitos nas nossas subjectividades que são muito mais

perniciosos do que os que Marx pôde descrever. A reificação, a subsunção real e

a alienação não nos dizem nada da ausência de palavras que nos aflige quando

confrontados com a nossa evidente familiaridade para com as mercadorias e a sua

linguagem, bem como a nossa capacidade simultânea de nomear os factos mais

simples da vida, a começar pelos acontecimentos políticos.

Sem dúvida foi

a este talento de fazer tudo coexistir num dia, esta capacidade de chamar a

tudo e todos “trabalho” que a máquina de extermínio deveu a sua espantosa

eficácia durante a Segunda Guerra Mundial. Foi claramente uma banalidade

paratáxica do mal que transformou um simples empregado em Eichmann: tudo o que

ele fazia, afinal, era elaborar listas; estava só a cumprir as suas funções.

Mas além da

aparência de fragmentação, que caracteriza a montagem de actividades abstractas

e díspares que constituem obras no mundo contemporâneo, a tarefa de

permanentemente tecer uma qualquer continuidade que mantenha a vida é-nos

oferecida a cada um de nós, uma tarefa que colabora com o sistema enraizado,

feito de pequenos gestos e leves ajustes. Desde os anos de 1930 que a

mobilização total não tem parado; continuamos permanentemente mobilizados pelo

fluxo da "vida activa” (“la vie

active”). Ao sermos singularidades quaisquer, somos como páginas em branco

em que qualquer história poderia ser escrita (a de Eichmann, a do grande

artista, a de um empregado sem qualquer vocação); vivemos cercados por objectos

que poder-se-iam tornar em ready-mades,

poderiam permanecer como objectos do dia-a-dia, ou que atravessam estes dois

estados. Porém, perante estas possibilidades, num sono leve, por debaixo da

superfície do real, a proliferação de slogans

publicitários e uma série de tarefas sem sentido saturam o tempo e o espaço.

Até que haja interrupção, continuaremos estranhos a nós próprios e aliados de

coisas.

Uma imagem é aquilo onde o Outrora

encontra o Agora num clarão, formando uma constelação. Por outras palavras, a

imagem é a dialéctica imobilizada. Pois, enquanto a relação do presente com o

passado é puramente temporal, a do Outrora com o Agora é dialéctica: não de

natureza temporal, mas imagética.

▬ Walter Benjamin, O Livro das Passagens, 1940.

A parataxe é,

assim, a forma exacta da nossa existência num regime dito democrático. As

diferenças de classe permanecem calmas, o racismo escondido, a discriminação é

praticada entre uma miríade de outros factos, tudo espalmado no mesmo plano

horizontal de um presente senil e amnésico. As imagens, as impressões e a

informação que recebemos são uma sucessão de “coisas" que nada diferencia

ou organiza. A collage e o zapping já não são duas actividades

separadas, são a metáfora da nossa percepção da vida. É por isso que achamos

que já não é preciso optar por ir por uma via ou por outra na questão da morte

do autor: pois, se o autor como "convenção" parece mais necessário do

que nunca nas lutas inócuas pelos direitos de autor e nas entrevistas com

criadores que infestam os jornais, então já nem sequer temos de nos perguntar

se tudo não passa de uma convenção para servir os interesses do poder. Sempre

pensámos através de assemblagens, edições e justaposições, mas, conforme

argumenta Deleuze, o espelho mais fiel do pensamento é a “imagem-movimento”. Se

considerarmos esta afirmação como figura do real e não simples metáfora, somos

obrigados a inquirir sobre a função ontológica da imagem fixa no meio da

mobilização total. Num artigo de 1987 intitulado "L’interruption. L’instante", Raymond Bellour observa que a

história da imagem fixa nunca foi escrita. De alguma forma, conseguimos

identificar os rastos dessa ausência na obra de Benjamin: a definição que

avança para a imagem dialéctica responde em parte ao que inquirimos: "Ao

pensamento pertencem tanto o movimento quanto a imobilização dos pensamentos.

Onde ele se imobiliza numa constelação saturada de tensões, aparece a imagem dialéctica”.

Produto tanto de uma cessação como de uma saturação, a imagem dialéctica é

primordialmente um local onde o passado encontra o presente. Mas este encontro

acontece como num sonho e como se o presente estivesse purificado de qualquer

contingência e tivesse cedido ao movimento puro do tempo e da história. O

passado encontra o presente como possibilidade pura.

Os motivos

pelos quais Benjamin passou tanto tempo a analisar os processos de suspensão e

cessação no teatro brechtiano estão inextricavelmente ligados à sua visão da

história e à função que a arte pode assumir nela. Grande parte do seu

pensamento parece ser um sítio para a construção de conhecimento, tanto verbal

como visual, que funcionaria como ponte entre a imagem e a vida, a imagem fixa

e a imagem-movimento. No centro da sua investigação emerge sempre uma mudança

de ritmo, seja devido ao choque ou a outros tipos de interrupções.

Quando Brecht,

no teatro épico, insiste nos processos que produzem um olhar estranho tanto por

parte do público como dos actores, a suspensão aparece como o dispositivo

técnico aplicado para libertar esse afecto. Em 1931, Benjamin descreveu o

processo do seguinte modo:

Uma cena de família. De repente, entra um desconhecido. A

mulher está prestes a amassar uma almofada para sufocar a filha; o pai a meio

de abrir a janela para chamar a polícia. Nesse preciso momento, um desconhecido

aparece à porta. "Tableau", como se costumava dizer no princípio do

século. Ou seja, o estranho depara-se com certas condições: roupa de cama

amarfanhada, janela aberta, móveis revirados. Mas existe um olhar diante do

qual mesmo as cenas mais habituais da vida burguesa apresentam um aspecto

semelhante. Estritamente falando, quanto maiores as devastações da nossa ordem

social (e quanto mais somos afectados por elas, juntamente com a nossa

capacidade de explicá-las), maior deve ser a distância mantida pelo estranho.

O prisma do

estranho no pensamento de Benjamin permite-nos compreender ligações lógicas e

políticas que tendem a permanecer escondidas. Tornamo-nos estranhos por meio de

uma paragem, pois, quando o movimento é retomado, é como se a evidência

paratáxica da sequência das coisas aparecesse sem restrições, como se nessa

interrupção um espaço intersticial ficasse exposto, sugando a ordem instituída

e a nossa pertença a ela.

Num comentário

aos poemas de Brecht, em 1939, Benjamin escreve que “quem quer que lute pela

classe explorada se torna num imigrante no seu próprio país”. Tornar-se um

estranho, um processo que opera por meio de uma paragem sucessiva de imagens de

pensamento, bem como um abandono do eu, manifestado por uma interrupção e o

movimento contrário correspondente.

Este processo

de desfamiliarização salvadora, que nos permite recuperar lucidez, parece estar

em relação próxima com a arte, mais concretamente com a arte como fonte e

dispositivo destes novos afectos recuperados, mais do que um espaço para a sua

concretização. Tal pode ser explicado pelo estado da arte como um espaço para a

desfuncionalização de subjectividades: as singularidades emergem aí emancipadas

de qualquer utilidade. Como um espaço puramente estético, o mundo da arte

abriga uma crítica potencial da organização geral da sociedade e da organização

do trabalho em particular.

O processo de

se tornar estranho como acto revolucionário aparece na obra de Benjamin

bastante mais cedo, num texto de 1920, que não tem nada que ver com arte,

intitulado "Crítica da Violência". Aqui se pode ler que “o trabalho

organizado é hoje, além do estado, provavelmente a única entidade autorizada a

exercer violência”. Mas pode-se dizer que as greves são violentas? Pode uma

simples suspensão de actividade, "uma não acção, que é o que uma greve é

na verdade", ser categorizada como gesto violento? De forma geral não,

responde Benjamin, pois é equivalente a uma simples “ruptura de relações”. E

acrescenta: "do ponto de vista da concepção do estado, ou da lei, o direito

à greve concedido aos trabalhadores é certamente não um direito para exercer

violência, mas antes para escapar a uma violência indirectamente exercida pelo

empregador; as greves conformes a isto poderão sem dúvida ocorrer de tempos a

tempos e envolver uma mera 'retirada' ou 'distanciamento' para com o

empregador".

O que acontece

neste momento singular de distanciamento que nos permite perder a nossa

familiaridade com a miséria da exploração comum, tornando-nos subitamente

capazes de decretar que, por um dia, o patrão não é patrão? É uma interrupção

da rotina normal, uma mobilização a seguir a uma imobilização. Isto ocorre

graças à paragem que nos transforma em espectadores espantados, ainda assim

prontos a intervir. Foucault escreveu que a exigência implícita de qualquer

revolução é “termos de nos mudar a nós próprios”.

O processo

revolucionário transforma-se, assim, simultaneamente no meio e no fim desta

mudança, dado que esta transformação tem de gerar para si própria um contexto

de persistência possível. É neste sentido que Benjamin diz que uma verdadeira

greve radical seria um meio sem fim, um espaço em que a totalidade da

organização hierárquica juntamente com a burocracia política cairia face à

potência dos eventos. A parataxe seria arrasada pela irrupção da

descontinuidade.

Mas existirá

hoje um meio para a prática de uma tal greve, que não seja sindical nem

corporativista, mas maior e mais ambiciosa? A pergunta é complexa, mas quiçá

devido à nossa singularidade empobrecida somos os primeiros cidadãos da

história para quem a afirmação metafísica do ser humano como ser sem destino

profissional nem social detém um sentido bem concreto. Agamben escreve que “há

definitivamente algo que os seres humanos deveriam assumir, mas este algo não é

uma essência, nem sequer uma coisa: é o simples facto da sua própria existência

como possibilidade ou poder”.

Algumas

feministas italianas dos anos de 1970 já perspectivavam uma greve que seria uma

interrupção de todas as relações que nos identificam e subjugam mais do que qualquer

actividade profissional. Sabiam envolver-se numa política que não era

considerada política. Durante a luta pela penalização da violação, pela

legalização do aborto e pela aplicação dos sistemas de quotas pediam

simplesmente à lei para não decretar sobre os seus corpos. Em 1976, o colectivo

pelo salário doméstico, em Bolonha, escreveu que "quando fazemos greve não

deixamos produtos por acabar ou matérias por transformar; ao interromper o

nosso trabalho não paralisamos a produção mas a reprodução da classe

trabalhadora. E isso seria uma greve a sério mesmo para aqueles que normalmente

fazem greve connosco".

Este tipo de

greve que interrompe a mobilização total a que todos estamos submetidos e que

permite que nos transformemos pode ser chamado de greve humana, pois é a mais geral das greves gerais e o seu fim é a

transformação das relações sociais informais que constituem a base da

dominação. O carácter radical deste tipo de revolta reside no seu

desconhecimento de qualquer tipo de resultado reformista com que pudesse ficar

satisfeita. À sua luz, a racionalidade dos comportamentos que adoptamos na

nossa vida diária pareceriam inteiramente ditados pela aceitação das relações

económicas que os regulam. Cada gesto e cada actividade construtiva onde

investimos uma parte de nós têm a sua contrapartida na economia monetária ou na

economia libidinal. A greve humana decreta a falência destes dois princípios e

instala outros fluxos afectivos e materiais.

A greve humana não propõe nenhuma solução

brilhante para os problemas produzidos por quem nos governa que não a máxima de

Bartleby: Preferia não o fazer – I would

prefer not to.

Paris, Novembro de 2005

≡

Claire Fontaine

Claire Fontaine

é um colectivo artístico sediado em Paris, fundado em 2004 por Fulvia Carnevale

e James Thornhill. Trabalhando em néon, vídeo, escultura, pintura e texto, o

seu trabalho pode ser descrito como uma interrogação contínua da incapacidade

política e da crise da singularidade que parece definir a sociedade

contemporânea.

Notas da edição

Este texto é

parte integrante do Dossier \ Claire Fontaine, coordenado por Luhuna Carvalho,

Mariana Pinho e Nuno Rodrigues. Tradução de Luhuna Carvalho e Pedro Augusto.

Revisão de Pedro Levi Bismarck.

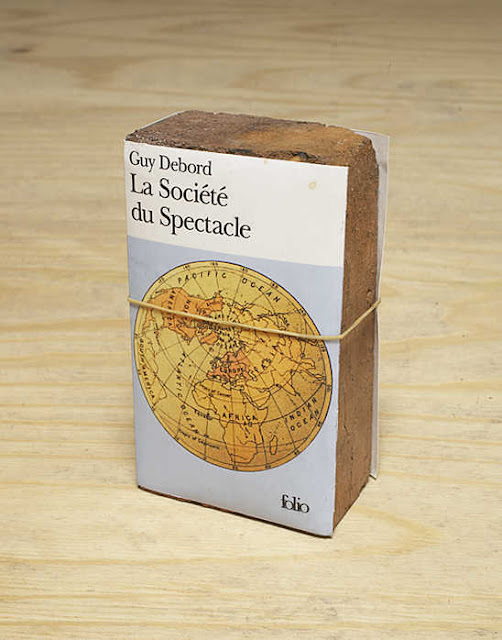

Imagens

1. Claire Fontaine, La société du spectacle” 2006.

2. Claire Fontaine, We are all ready-made artists, 2008.

4. Claire Fontaine, Consumption, 2010.

3. Claire Fontaine, Grève Humaine, 2009.

Ficha técnica

Data de publicação: 15 de Março 2016

Etiqueta: Artes

\ Escrita

≡

Imprimir